Побеждают числом а. Александр суворов - афоризмы, цитаты, высказывания

Александр Васильевич Суворов(1729 - 1800) - величайший российский полководец, не потерпевший ни одного поражения в своей военной карьере, один из основоположников русского военного искусства, князь Италийский (1799), граф Рымникский, граф Священной Римской империи, генералиссимус российских сухопутных и морских сил, генерал-фельдмаршал австрийских и сардинских войск, гранд Сардинского королевства и принц королевской крови (с титулом «кузен короля»), кавалер всех российских и многих иностранных военных орденов, вручавшихся в то время. Суворов вошёл в мировую историю как выдающийся полководец и военный мыслитель.

Это был один из образованнейших людей своего времени, обладавший обширными познаниями не только в военных науках, но и в других областях знаний. Суворов оставил огромное военно-теоретическое и практическое наследие, обогатил все области военного дела новыми выводами и положениями. Отбросив устаревшие принципы кордонной стратегии и линейной тактики, Суворов разработал и применил в полководческой практике более совершенные формы и способы ведения вооружённой борьбы, которые намного опередили свою эпоху и обеспечили русскому военному искусству ведущее место.

Он дал более 60 сражений и боёв и ни одного не проиграл. Суворов создал передовую систему воспитания и обучения войск. В её основе лежало убеждение, что человек является решающим фактором победы. Он был врагом бесцельной и бессмысленной муштры, стремился пробудить в солдатах чувство национального самосознания и любовь к Родине, приучить их к смелым, инициативным и искусным действиям в самых разнообразных условиях боевой обстановки.

Мы русские и потому победим.

Не бойся смерти, тогда наверное победишь. Двум смертям не бывать, а одной не миновать.

Доброе имя есть принадлежность каждого честного человека, но я заключал доброе имя в славе моего Отечества, и все деяния мои клонились к его благоденствию. Никогда самолюбие, часто покорное покрывало скоропреходящих страстей, не управляло моими деяниями. Я забывал себя там, где надлежало мыслить о пользе общей. Жизнь моя была суровая школа, но нравы невинны и природное великодушие облегчали мои труды: чувства мои были свободны, а сам я тверд.

Искренность отношений, правда в общении — вот дружба.

Кто напуган — наполовину побит.

Легко в учении — тяжело в походе, тяжело в учении — легко в походе.

Негоден тот солдат, что отвечает: «Не могу знать».

Служба и дружба — две параллельные линии: не сходятся.

Солдату надлежит быть здорову, храбру, тверду, решиму, правдиву, бла-гочестиву.

Стреляй редко, да метко. Штыком коли крепко. Пуля обмишулится, штык не обмишулится: пуля — дура, штык — молодец.

Расположение к человеку — желать ему счастья.

Сам погибай — товарища выручай.

Ученье — свет, а неученье — тьма. Дело мастера боится, и коль крестьянин не умеет сохою владеть — хлеб не родится.

Обывателя не обижай, он нас поит и кормит; солдат не разбойник.

Пока идет бой — выручай здоровых, а раненых без тебя подберут. Побьешь врага — всем сразу легче станет: и раненым, и здоровым.

Послушание, обучение, дисциплина, чистота, здоровье, опрятность, бодрость, смелость, храбрость — победа.

Без добродетели нет ни славы, ни чести.

Бей врага, не щадя ни его, ни себя самого, побеждает тот, кто меньше себя жалеет.

Ближайшая к действию цель лучше дальней.

Будь чистосердечен с друзьями твоими, умерен в своих нуждах и бескорыстен в своих поступках.

В бою смены нет, есть только поддержка. Одолеешь врага, тогда и служба кончится.

Вежлив бывает и палач.

Великие приключения происходят от малых причин.

Воевать не числом, а умением.

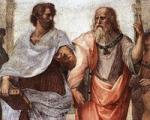

Возьми себе в образец героя древних времен, наблюдай его, иди за ним вслед, поровняйся, обгони - слава тебе!

Вся земля не стоит даже одной капли бесполезно пролитой крови.

Всякий воин должен понимать свой маневр.

Гляжу на предметы только в целом.

Голод - лучшее лекарство.

Горжусь, что я русский.

Два хозяина в одном дому быть не могут.

Дело мастера боится.

Деньги дороги, жизнь человеческая ещё дороже, а время дороже всего.

Дисциплина - мать победы.

Добродетель всегда гонима.

Если любишь горячее, будь способен и к холодному.

Жалок тот полководец, который по газетам ведет войну. Есть и другие вещи, которые знать ему надобно.

За ученого трех неученых дают.

Загребающий жар чужими руками после свои пережжет.

И в нижнем звании бывают герои.

Идя вперед, знай, как воротиться.

ИИскренность в отношениях, правда в общении - вот дружба.

Истинная слава не может быть оценена: она есть следствие пожертвования самим собою в пользу общего блага.

Как бы плохо ни приходилось, никогда не отчаивайся, держись, пока силы есть.

Как тягостно равнодушие к самому себе!

Кто напуган - наполовину побит.

Кто хорош для первой роли, не годен для второй.

Кто храбр - тот жив. Кто смел - тот цел.

Легко в учении - тяжело в походе, тяжело в учении - легко в походе.

Лень рождается от изобилия. Ближайший повод к лени - безначалие.

Мудрый не дерется нечаянно.

Мужественные подвиги достовернее слов.

Мы - русские! Какой восторг!

Мы русские и потому победим.

Не бойся смерти, тогда наверное победишь. Двум смертям не бывать, а одной не миновать.

Не надлежит мыслить, что слепая храбрость даёт над неприятелем победу. Но единственное, смешанное с оною - военное искусство.

Не таскайте за собой больших обозов, главное быстрота и натиск, ваш хлеб в обозе и ранцах врагов.

Негоден тот солдат, что отвечает «Не могу знать».

Ненависть затмевает рассудок.

Непреодолимого на свете нет ничего.

Одна минута решает исход баталии; один час - успех кампании; один день - судьбу империи.

Опасности лучше идти навстречу, чем ожидать на месте.

Повелевай счастьем, ибо одна минута решает победу.

Пока идет бой - выручай здоровых, а раненых без тебя подберут. Побьешь врага - всем сразу легче станет: и раненым и здоровым.

Политика - тухлое яйцо.

Послушание, обучение, дисциплина, чистота, здоровье, опрятность, бодрость, смелость, храбрость - победа.

Праздность - корень всему злу, особливо военному человеку.

Раз счастье, два раза счастье - помилуй Бог! Надо же когда-нибудь и немножко умения.

Расположение к человеку - желать ему счастья.

С юных лет приучайся прощать проступки ближнего и никогда не прощай своих собственных.

Сам погибай - товарища выручай.

Скорость нужна, а поспешность вредна.

Служба и дружба - две параллельные линии: не сходятся.

Солдат не разбойник.

Солдату надлежит быть здорову, храбру, тверду, решиму, правдиву, благочестиву.

Стоянием города не берут.

Стреляй редко, да метко. Штыком коли крепко. Пуля обмишулится, штык не обмишулится: пуля - дура, штык - молодец.

Таинство одно твердой связи достойных друзей - уметь прощать недоразумения и просвещать неотложно в недостатках.

Там, где пройдет олень, там пройдет и русский солдат. Там, где не пройдет олень, все равно пройдет русский солдат.

Теория без практики мертва.

Трудолюбивая душа должна всегда быть занята своим ремеслом, и частые упражнения для нее столь же живительны, как обычные упражнения для тела.

Тяжело в учении, легко в походе!

У меня нет быстрых или медленных маршей. Вперёд! И орлы полетели!

Ученье свет, а неученье - тьма. Дело мастера боится, и коль крестьянин не умеет сохою владеть - хлеб не родится.

Я люблю правду без украшений.

7 малоизвестных фактов об Александре Суворове

Давайте вспомним не только о военных заслугах, но и о том, чего в учебниках не прочтешь.

Нам удалось найти несколько малоизвестных, но оттого не менее любопытных фактов о жизни великого полководца, который к тому же любил чудачить.

ПЕРВЫЙ ЧИН

Начинал службу Александр Васильевич простым рядовым, во времена правления Елизаветы Петровны, и 1-ое повышение, как ни странно, получил не на полях сражения.

Неся службу на посту у Монплезира летом 1779, когда Семеновский полк стоял в Петергофе для обеспечения караульной службы, Суворов так ловко отдавал честь императрице, что та, проходя мимо, поинтересовалась, как его зовут.

Узнав, что Александр Васильевич - сын генерала Василия Ивановича, Елизавета Петровна протянула рядовому серебряный рубль.

Суворов же ответил, что брать денег на посту не положено, за что получил нежданную похвалу императрицы, а рубль был оставлен у его ног, и Елизавета Петровна велела забрать монету при смене караула.

Уже на следующий день рядового Суворова повысили до звания капрала, а серебряный рубль он берег как талисман до конца своих дней.

О СОЮЗНИКАХ

Во время Итальянской компании Александр Васильевич не скрывал своего нелицеприятного мнения о союзниках России.

Политику Австрии он считал вероломной, причем утверждал, что государством управляют враги не только России, но и самой Австрии: «Мы увидим, что будет с австрийцами, когда бич их Буонапарте возвратится в Европу».

Про англичан он говорил, что они завидуют успехам русских войск в Италии, их политика лукава, и государство старается поддержать вражду остальных участников против Франции.

По словам Суворова, российская армия была бесперспективно послана в Швейцарию именно из-за интриг англичан, которых он попросту обвинял в измене, когда блокировавший Геную английский флот пропустил конвой с продовольствием и вооружением к французскому гарнизону.

ОПАЛА СУВОРОВА

Александр Васильевич попал в немилость в начале царствования императора Павла I, прославившегося, помимо прочего, серией нововведений в российской армии.

Причиной «разлада» стало неодобрение Суворовым инициатив Павла.

Говорят, что на приказ о введении новой военной формы прусского образца, Александр Васильевич бурно отреагировал словами:

«Пудра не порох, букли не пушки, коса не тесак: я не немец, а природный русак!».

Это лишь одно из сохранившихся резких публичных высказываний полководца, дошедших до наших дней, и именно из-за него, по рассуждениям историков, император Павел I попросил Суворова сложить с себя командование войсками.

Глава 27 Не числом, а умением

Эти слова выдающегося русского полководца А.В. Суворова любители порассуждать о некомпетентности советских военачальников времен Великой Отечественной войны повторяют, как некое заклинание. При этом мало кто задумывается над тем, что же Александр Васильевич имел в виду под «умением». Обычно под этим термином понимают «умение», или, иными словами, «талант» полководцев. Типа хороший генерал чуть ли не обязан атаковать численно превосходящего противника и одержать над ним победу. А если, мол, у генерала-победителя солдат перед сражением было больше, чем у противника, так эта победа и за победу-то не считается. Вот как, например, сказал некий Красиков: «В военном искусстве выдающимися считаются только те победы, которые добыты не числом, а умением и малой кровью». На основании этого сей автор написал целую книгу из 380 страниц, доказывая, что ни одной выдающейся победы как в истории России, так и СССР не было. Книга, кстати, так и называется – «Победы, которых не было».

«Фетишем» для подобных ценителей «выдающихся» побед является битва при Каннах в 216 г. до н. э. Как сказано у того же Красикова: «Имея почти вдвое меньше людей (50 тысяч против 80 тысяч), причем хуже вооруженных и обученных, Ганнибал сумел в ходе боя окружить и практически полностью уничтожить римские войска».

Попросту говоря, для хорошего полководца ни численность своей армии, ни качество солдат никакого значения не имеют. Он просто обязан победить за счет своего таланта. Вообще-то следует сказать, что в том виде, как ее представляют историки, подобные Красикову, битва при Каннах являлась бы удивительным исключением в мировой истории. Несколько позже мы подробно разберем этот вопрос, а пока совершим небольшую экскурсию в прошлое и вспомним те наиболее известные сражения, охарактеризованные Красиковым как выдающиеся. Точнее, те, в которых, по общепринятому мнению, меньшая армия победила большую.

Марафон, 490 г. до н.э. 10-11 тысяч греков побеждают то ли 100 тысяч, то ли, по более скромным подсчетам, 20 тысяч персов.

Платеи, 479 г. до н.э. 38,7 тысячи греков побеждают 120-300 тысяч персов, усиленных греческими союзниками.

Гранник, 334 г. до н.э. 35 тысяч македонян Александра Македонского громят 40-100-тысячную армию персов.

Исс, 333 г. до н.э. 30 тысяч македонян Александра побеждают 100-500 тысяч персов.

Гамгамелы, 331 г. до н.э. 47 тысяч македонян Александра побеждают 200-1000 тысяч персов.

Магнезия, 190 г. до н.э. 40 тысяч римлян и их союзников побеждают 70-тысячную сирийскую армию Антиоха.

Херонея, 86 г. до н.э. 15-30-тысячное римское войско Суллы побеждает 110-тысячную армию понтийского полководца Архелая.

Тигранокерта, 69 г. до н.э. 15 тысяч римлян Лукулла громят 200-250 тысяч армян царя Тиграна Второго Великого.

Обратим внимание, что все эти «выдающиеся» победы одержаны над, так сказать, варварами, причем не какими-нибудь, а «азиатскими». Т.е. цивилизованные европейцы – греки, македоняне и римляне – побеждали «меньшими силами» «нецивилизованные» восточные орды.

Именно поэтому битва при Каннах выглядит так необычно. Здесь победу меньшими силами одержали как раз не европейцы, а карфагеняне из Африки. Именно поэтому имя Ганнибала так прославлено в веках. Впрочем, все знают, что римляне и греки побеждали благодаря качественному превосходству своих войск. Поэтому их победы никого не удивляют. Ведь «все знают», что небольшое, но дисциплинированное европейское войско с легкостью уничтожит огромную азиатскую или любую другую «варварскую» орду. Причем такое происходило не только в древности, но и, скажем, в Средние века, во времена Крестовых походов.

Битва при Аскалоне, 1099 г. 10 тысяч крестоносцев Готфрида побеждают 50 тысяч турок.

Битва при Рамле, 1001 г. 1100 крестоносцев Балдуина громят 32-тысячное войско египтян.

Впрочем, европейские полководцы нового времени тоже лихо уничтожали азиатов сотнями тысяч.

Битва под Веной, 1683 г. 38-76 тысяч австрийцев и поляков под командованием Яна Собеского громят 170-200-тысячное турецкое войско.

Битва под Петерварденом 1716 года. 60 тысяч австрийцев Евгения Савойского побеждают 150 тысяч турок.

Битва под Белградом 1717 года. 20-40 тысяч австрийцев Евгения Савойского громят 180-220 тысяч турок.

Но всех превзошли доблестные британцы. В ходе так называемых Махратских войн в Индии британцы продемонстрировали, что даже маленькая горстка европейцев может без особого труда рассеять любое количество индусов, пусть даже и обученных европейскими инструкторами.

Сражение при Асайе 1803 года. 4,5 тысячи англичан громят 50-тысячное войско Синдии при 200 орудиях.

Битва при Махитпуте 1817 года. 5,5 тысячи британцев громят 35-тысячное войско Махратхов при 100 орудиях.

Сражение в Миании 1843 года. 2,8 тысячи англичан атакуют и громят 30 тысяч балучийцев в рукопашной схватке.

Сражение при Гуджерате 1849 года. 24 тысячи британцев одержали победу над 50-тысячным войском сикхов.

Исключение составляют опять же битвы Ганнибала. Историю Пунических войн написал грек Полибий, восхищавшийся Римским государством, но при этом довольно благожелательно относившийся к Ганнибалу. Полибий использовал для своих трудов свидетельства как из римского, так из карфагенского лагерей. Поэтому, по сути, битва при Каннах является одной из очень немногих в истории битв, о которых точно известно, что победившая сторона значительно уступала в численности проигравшей.

Но вот уступала ли она также качественно? При упоминании римских легионов у неискушенного читателя моментально возникает ассоциация с непобедимыми ветеранами Юлия Цезаря. На этом фоне как-то забывается, что между легионами времен Пунических войн и легионами первых императоров лежала огромная пропасть. Римское войско, вышедшее на поле при Каннах, было не более и не менее, как вооруженное ополчение граждан под предводительством более-менее одаренных гражданских чиновников. Дисциплина дисциплиной, а вот умение маневрировать на поле боя просто так не приходит. По сути, вся тактика римлян к этому времени сводилась к тому, чтобы ввязаться в лобовое сражение, имея в собственном тылу укрепленный лагерь. Дальше все решала храбрость, дисциплина и… численность легионеров. И вот тут римляне имели решающее превосходство над всеми остальными государствами того времени. По меркам Древнего мира они обладали неограниченным количеством храбрых и выносливых солдат. Знакомая картина, не правда ли? Вообще между ходом и исходом Второй Пунической и Великой Отечественной войн весьма много схожего. Но об этом ниже.

А вот что представляла собой армия Ганнибала? Вынужден разочаровать Красикова и ему подобных. На тот момент это было лучшее в мире войско. Карфаген вообще не призывал в армию собственных граждан, кроме совсем уж исключительных случаев. Он предпочитал воевать руками наемников. А кто такие наемники? Это профессиональные вояки. Ту армию, с которой Ганнибал вторгся в Италию, Карфаген создавал 16 лет. За эти годы отец Ганнибала, один из талантливейших полководцев древности Гамилькар Барка создал в Испании мощную колонию – Новый Карфаген, сделав ее базой для будущей войны, вырастил и воспитал целую плеяду блестящих «генералов» и, что не менее важно, разработал новые тактические принципы, в основе которых было окружение и полное уничтожение армии противника. Инструментом для подобных действий стали тяжелая иберийская (испанская) и легкая (нумидийская) конницы. Основу пехоты карфагенян – ливийцев – обучили маневрировать в сомкнутом строю.

Что же касается вооружения, то обсуждать его нет смысла, поскольку после первых же боев Ганнибал перевооружил африканцев по римскому образцу римским же трофейным оружием.

Итак, какая же картина была на поле боя при Каннах.

Римская армия насчитывала 16 легионов (8 собственно римских и 8 союзнических) по 5 тысяч человек в каждом, т.е. 80 тысяч пехоты и 6 тысяч конницы. Из 80 тысяч пехоты – 57 600 составляли тяжеловооруженные воины -«гоплиты», остальные легковооруженные – «рорарии». Непосредственно на поле сражения римляне вывели 55 тысяч «гоплитов», выстроенных в боевую линию шириной 800-900 метров и глубиной в 70 рядов, 8 тысяч легковооруженных и 6 тысяч конницы. Чуть более 10 тысяч человек, в том числе 2600 «гоплитов», оставались в качестве гарнизона лагеря. Еще примерно 7-8 тысяч «рорариев» шли за войском, выполняя обязанности санитаров и обозников, т.е. учитываться как бойцы попросту не могут.

Что же касается карфагенян, то их армия состояла из 32 тысяч «гоплитов» (11 тысяч африканцев, 7 тысяч иберийцев, 14 тысяч кельтов), 8 тысяч легковооруженных (пельтасты и балеарские пращники), 10 тысяч конницы (2 тысячи нумидийцев и 8 тысяч тяжеловооруженных иберийских и кельтских всадников). Причем необходимо сделать весьма важную оговорку, что легковооруженные воины Ганнибала имели куда большую боевую ценность, чем римские «рорарии». Но еще большей, чем в качестве бойцов, была разница в руководстве. В то время как в карфагенском войске единолично руководил один из величайших полководцев мировой истории, окруженный отлично подготовленными в тактическом отношении «генералами», в римской армии, сменяясь через день, поочередно командовали два консула. Причем если один из них – Луций Эмилий Павел, был относительно подготовленным военным с неплохим боевым опытом, то второй – Гай Теренций Варрон, не имел никакого военного опыта и вообще был в военном отношении нулем. Однако Варрон пришел к власти, имея своей политической программой быстрое и решительное окончание войны. Уже это заставляло его отказаться от тактики предыдущих римских командующих, стремившихся победить Ганнибала измором, и сделать ставку на генеральное сражение. Вышеупомянутые силы – это самая большая римская армия, когда-либо собранная в одном месте. И если Эмилий Павел еще пытался уклоняться от сражения, очевидно, сознавая превосходство карфагенян, то Варрон выбрал день, когда командование перешло к нему, и вывел армию в поле. Итог битвы известен. Практически вся римская армия перестала существовать. Особого внимания заслуживают действия командиров карфагенян. Они каждый знали свой маневр и прекрасно управляли своими отрядами. Так, командир левого карфагенского крыла Газдрубал опрокинул со своей тяжелой конницей римских всадников, обошел все римское войско с тыла и ударил по коннице римских союзников на другом фланге. Те, уже до этого сражавшиеся против нумидийцев, были рассеяны. И вот только после этого карфагенская конница атаковала с тыла римскую пехоту. Уже этот маневр при его кажущейся простоте показывает, как крепко держали в руках свои отряды карфагенские офицеры. Тем временем могучий натиск римской пехоты так и не смог опрокинуть центр карфагенян, хотя здесь находились только иберийцы и кельты, т.е. 21 тысяча «гоплитов» против 55 тысяч римских тяжеловооруженных. Одновременно с атакой пунической конницы с флангов римлян обошли африканцы. В итоге вся римская армия оказалась в кольце, где и погибла. Само название местечка Канны стало нарицательным. Но, как видим, одержать победу пунийцам позволило в первую очередь качественное превосходство их войск, а во вторую очередь – явное преимущество в руководстве. Нет сомнения, что, командуй римской армией не два консула, один из которых профан в военном деле, а один пусть и не хватающий звезд с неба Эмилий Павел, никаких Канн бы не было. Не было попросту потому, что римляне на битву не вышли бы. Недаром знаменитый германский полководец XIX века Мольтке как-то сказал: «На каждого Ганнибала нужен свой Варрон».

А теперь еще раз взглянем на римлян. Вообще-то в начале войны они располагали своего рода «кадровыми войсками». Это были так называемые консульские армии – четыре римских и соответственно четыре союзнических легиона. Кроме того, два римских и два союзнических легиона действовали против галлов. Но дело в том, что всю эту «кадровую» армию Ганнибал уже уничтожил в целой серии предшествовавших Каннам сражений – Тичино, Треббия, Тразименское озеро. Причем в этих сражениях Ганнибал, кроме качественного перевеса, возможно, и численно превосходил римлян. При Тичино поражение потерпели римская конница и легковооруженные войска. Треббия и Тразимен закончились страшным разгромом римлян. Т.е. в битве при Каннах римляне могли надеяться только на численное превосходство. Недаром Эмилий Павел выступал против сражения. Он знал, что в качестве солдат римляне уступают пунийцам.

Когда же после Канн римляне убедились, что даже двойное превосходство в «гоплитах» победу над таким противником принести не может, то они резко изменили свою стратегию. Теперь вместо того, чтобы сражаться с Ганнибалом в открытом поле, они повели против него позиционную войну, ограничиваясь мелкими стычками. А в то же время активизировали свои действия на других фронтах, где, во-первых, качество войск карфагенян было пониже, а во-вторых, самого Ганнибала не было. И только создав, обучив, закалив в сражениях в Испании войско под командованием Сципиона, римляне повели его на самого Ганнибала и победили. Причем в этом сражении, при Заме, римская пехота показала себя достойным противником карфагенских ветеранов, маневрируя на поле боя с неменьшим искусством, чем знаменитые ливийцы Ганнибала.

Аналогии этой войны с Великой Отечественной буквально напрашиваются. Русские тоже потеряли в 1941 году всю свою кадровую армию. Бои 1942 года показали, что для победы над немцами одной храбрости бойцов и численного превосходства мало. В Красной Армии оказался даже свой «Варрон» – пресловутый Мехлис, грубое вмешательство которого в военное командование привело к катастрофе в Крыму. И вот после этого советское руководство поменяло стратегию, переключив свое внимание на союзников Германии. Основной удар в Сталинградской битве РККА нанесла по итальянцам и румынам. А вот, натренировавшись на подобном противнике, в 1944 году Красная Армия уже качественно если и не превосходила Вермахт, то, по крайней мере, ему не уступала.

Однако вернемся в Древний мир. Когда заходит разговор о «выдающихся» победах, одержанных римлянами или греками, то их объясняют качественным превосходством цивилизованных армий над ордами варваров. Но повторим, что про огромную численность разгромленных полчищ мы знаем только со слов победителей. Ничто не мешало римлянам и грекам во сколько угодно раз преувеличивать силы противника для подчеркивания величия своих побед. А историкам следовало бы задуматься над тем, каким образом крохотные царства вроде Понтийского могли выставлять армии численностью в несколько раз большие, чем армия сверхдержавы того времени – Римской республики. И зачем тому же Митридату, царю понтийцев, эти огромные орды, которые необходимо кормить, вооружать, содержать на денежном довольствии и при этом не получать от них никакого реального результата. Ведь намного реалистичнее звучит то, что армия Митридата представляла собой небольшое, но профессионально обученное войско наемников из малоазиатских греков, римских перебежчиков и воинственных варваров с Кавказа.

Из книги Теория стаи [Психоанализ Великой Борьбы] автора Меняйлов Алексей Александрович Из книги Пугачев и Суворов. Тайна сибирско-американской истории автора5. Название «Рымник» в Румынии появилось задним числом, чтобы скрыть подлинную причину получения Суворовым титула «граф Рымникский» Прежде там был «Рыбник», а не «Рымник» Нам могут попытаться возразить так. Дескать, старое название Яика Рымником - это просто случайное

Из книги Битва двух империй. 1805–1812 автора Соколов Олег ВалерьевичГлава 10 Кое-что об удобстве составлять планы задним числом… Еще до того, как закончилось дипломатическое сражение, о котором шла речь в предыдущей главе, военные приготовления обеих сторон достигли невиданного ранее масштаба… Но мы начнем все же не с них. Прежде чем

Из книги Вожди и заговорщики автора Шубин Александр ВладленовичГлава VI Стартовый выстрел Глава VII Был ли заговор? Глава VIII Удары по площадям Расширенный вариант глав VI–VIII включен в книгу «1937. „Антитерор“ Сталина». М.,

Из книги Египетские, русские и итальянские зодиаки. Открытия 2005–2008 годов автора Носовский Глеб Владимирович3.5.10. В гороскопе с лучами записана дата 14–16 октября 1405 года На месте лишней планеты в нем также находится Уран, следовательно, лучевой гороскоп составлен задним числом после 1781 года на средневековую дату 1405 года Как и в случае первого гороскопа с помощью программы HOROS мы

Из книги Судьба разведчика: Книга воспоминаний автора Грушко Виктор ФедоровичГлава 10 Свободное время одного из руководителей разведки - Короткая глава Семейство в полном сборе! Какое редкое явление! Впервые за последние 8 лет мы собрались все вместе, включая бабушку моих детей. Это случилось в 1972 году в Москве, после моего возвращения из последней

Из книги Война буров с Англией автора Девет Христиан РудольфГлава XIX Я возвращаюсь назад в оранжевую республику с небольшим числом бюргеров Здесь, у Крокодиловой реки, президент Штейн выразил желание отправиться вместе с членами правительства к правительству Южно-Африканской Республики, находившемуся в это время в Магадодорпе.

Из книги О чем на самом деле писал Шекспир. [От Гамлета-Христа до короля Лира-Ивана Грозного.] автора Носовский Глеб Владимирович1.5. Название «Рымник» в Румынии появилось задним числом, чтобы скрыть подлинную причину получения Суворовым титула «Граф Рымникский» Прежде там был «Рыбник», а не «Рымник» Нам могут попытаться возразить так. Дескать, старое название Яика Рымником - это просто случайное

Из книги Советские ВВС против кригсмарине автора Заблотский Александр Николаевич«Не числом, а уменьем»

Из книги Великая хроника о Польше, Руси и их соседях XI-XIII вв. автора Янин Валентин ЛаврентьевичГлава 157. [Глава] рассказывает об опустошении города Мендзыжеч В этом же году перед праздником св. Михаила польский князь Болеслав Благочестивый укрепил свой город Мендзыжеч бойницами. Но прежде чем он [город] был окружен рвами, Оттон, сын упомянутого

Из книги Северная война. Карл XII и шведская армия. Путь от Копенгагена до Переволочной. 1700-1709 автора Беспалов Александр ВикторовичГлава III. Глава III. Армия и внешняя политика государств -- противников Швеции в Северной войне (1700-1721

Из книги Долгоруковы. Высшая российская знать автора Блейк СараГлава 21. Князь Павел – возможный глава советского правительства В 1866 году у князя Дмитрия Долгорукого родились близнецы: Петр и Павел. Оба мальчика, бесспорно, заслуживают нашего внимания, но князь Павел Дмитриевич Долгоруков добился известности как русский

Из книги Апокалипсис в мировой истории. Календарь майя и судьба России автора Шумейко Игорь Николаевич Из книги Испытание воли автора Бойко Виктор СергеевичНЕ ЧИСЛОМ, А УМЕНЬЕМ Апрель, как утверждали старожилы соседнего полка, выдался не из лучших, особенно последняя декада. То моросил мелкий неверный дождик, то сыпал мокрый снег. Зябко и неуютно работать в такой сырости на открытом воздухе у самолетов. Зато спокойнее:

Из книги Как католическая церковь создала западную цивилизацию автора Вудс ТомасГосподь «все расположил мерою, числом и весом» Начиная с работ Пьера Дюгема, опубликованных в начале XX века, историки науки стали все больше подчеркивать ту важнейшую роль, которую Католическая церковь сыграла в развитии науки. К сожалению, до широкой публики эти

Из книги Сибирь не понаслышке автора Аганбегян Абел ГезовичНе числом, а умом Предложения. Рекомендации. Предположения К слову "ум" "Словарь синонимов" предлагает ряд таких тождественных понятий, как "интеллект", "рассудок", "разум", "голова", "толк" и т. д. Все уместно в понимании того смысла, который мы вкладываем в это слово, вынося

Drang nach Osten. Натиск на Восток Лузан Николай Николаевич

Воюют не числом, а умением

Воюют не числом, а умением

По состоянию на 22 июня 1941 г. Красная армия «…превосходила вермахт в сухопутных войсках в 1,12 раза, авиации в 1,54 раза; танках в 2,77 раз. Уступала она ему в общей численности личного состава: против 8,5 миллионов человек, имела 5,5 миллиона человек» .

Но главное преимущество вермахта заключалось не в количестве личного состава, а в высокой степени организации работы штабов, доведенной до совершенства системе боевого управления войсками и в богатом двухлетнем опыте войны, который приобрели офицеры и солдаты в боях, а не за академической партой. За это время они не проиграли ни одного сражения и были пропитаны духом победителя, а для человека военного - это важнейший компонент.

В этих слагаемых военного успеха советские генералы и офицеры значительно уступали гитлеровским. Что касается опыта боевого управления частями и соединениями, то он был далеко не в пользу командиров Красной армии. Так, в звене «командир дивизии - командующий войсками» около 37 % находились в должности менее 6 месяцев, а на таком важнейшем оперативном участке, как армия, таких командиров было и того больше - 50 %. Еще более удручающая картина наблюдалась в авиации. В звеньях «авиакорпус - авиадивизия» эти цифры достигали 100 % и 91,4 % соответственно. Примечательно и то, что 13 % командиров вообще не имели военного образования.

Другим существенным фактором, ослаблявшим уровень боевой готовности Красной армии, являлась крайне низкая общая и техническая подготовка личного состава. Для сравнения, в вермахте большинство личного состава имело 7 классов образования, а в Красной армии - в основном, 4 класса. В результате поступающая на вооружение новая техника бесполезным ломом стояла в ангарах. Еще более усугубляла положение затеянная после неудачной финской компании организационно-штатная реформа Красной армии. К сожалению, говоря словами бывшего премьера России В. Черномырдина, хотели как лучше, а получилось как всегда.

В этих условиях политическое руководство Советского Союза отчаянно прилагало усилия, чтобы успеть подготовиться к предстоящей войне с Германией. То, что она уже не за горами, говорили данные, поступавшие от разведки, оправившейся от репрессий 1937–1938 гг. и наращивавшей свои оперативные позиции в стане противника и его союзников. В шифровках резидентов «Рамзая» (Р. Зорге) и «Дора» (Ш. Радо), и знаменитой «Красной капеллы», действовавшей непосредственно в Германии, назывались и сроки.

Наиболее полная и достоверная разведывательная информация о подготовке Германии к войне с СССР поступала из лондонской резидентуры от знаменитой «кембриджской пятерки» - К. Филби, А. Бланта, Г. Берджеса, Д. Кернкросса и Д. Маклина. В частности, они сообщали о силах и средствах, которые вермахт планировал использовать в войне против СССР.

Данные разведчиков о подготовке Германии к войне с СССР подтверждались также докладами командующих западными военными и пограничными округами. Эти и другие разведывательные данные, поступавшие из берлинской, лондонской, швейцарской и токийской резидентур НКВД и Разведуправления Красной армии, не оставляли сомнений в близкой войне с Германией.

Большинство из них были известны И. Сталину, и он, как опытный политик, видимо, не строил иллюзий на этот счет. Но он продолжал упорно верить, что провидение отпустило ему еще полгода до решающей схватки с фашизмом. В этом его убеждала тонко сработанная специалистами гитлеровских спецслужб дезинформация, которая умело подавалась по различным каналам: разведывательным, дипломатическим и иным. В определенной степени этому способствовали и существенные противоречия, имевшие место в поступавших к нему из НКВД и Разведуправления Красной армии разведсводках, по срокам нападения, силам и средствам, сосредоточенным вермахтом вдоль границ с Советским Союзом.

Роковые иллюзии И. Сталина дорого обошлись советскому народу. Позже, в августе 1942 г. он на встрече с У. Черчиллем признался в своих заблуждениях. Тот так вспоминал о том разговоре: «…В беседе со мной Сталин заметил: «Мне не нужно было никаких предупреждений. Я знал, что война начнется, но я думал, что мне удастся выиграть еще месяцев шесть или около этого» .

Из книги Британские асы пилоты «Спитфайров» Часть 1 автора Иванов С. В.Бензин с октановым числом 100 Весной 1940 г. RAF начали применять вместо бензина с октановым числом 87, бензин с октановым числом 100. Двигатели были доработаны под использование нового топлива, улучшавшего характеристики самолета на малых и средних высотах. Высокооктановый

Из книги Германская военная мысль автора Залесский Константин Александрович Из книги О войне. Части 1-4 автора фон Клаузевиц Карл46. Знание должно стать умением Теперь нам остается упомянуть еще об одном условии, которое более настоятельно необходимо для познания ведения войны, чем для всякого другого, а именно: это познание должно всецело слиться с духовной деятельностью, утратить всякую

Из книги Торпедоносцы в бою. Их звали «смертниками». автора Широкорад Александр БорисовичМысль, что русские могли кого-то давить числом, - штамп укоренившийся за последние полтора столетия. Большую часть своей истории Россия могла давить врагов чем угодно, кроме числа, - за неимением такового.

В 1400-м году, в Московском княжестве было 500 тыс населения, во всех русских княжествах - 1.5 млн, тюркское население Золотой Орды составляло 2.5 млн, население Великого Княжества Литовского - 3.5 млн.

В 1500-м году, в Великий Князь Московский и Всея Руси Иван Третий имел уже 2.5 млн, татары 2.5, но были раздроблены на 4 ханства, Литва имела 4.5 млн, а вместе с Польшей, с которой находилась в Унии - 8.5 млн. Франция тогда имела 13 млн.

В начале 18-го века, Россия имела уже 15 млн (в том числе 11 млн славянского населения), Швеция - вчетверо меньше. Но войск у Карла было больше, чем у Петра, так как численность армий того времени зависела от финансовых, а не демографических возможностей государства. Карл имел 85 тыс войска (половину составляли немецкие наемники), - Петр только 70 тыс. Только к концу войны русская армия достигла 90 тыс и стала больше шведской. Дополнительно ослабляло Россию наличие у нее в тот период огромной массы иррегулярных войск - 120 тыс, причем половину составляли украинские казаки. Во время войны эти войска разделились поровну, - башкиры, киргизы и донские казаки были за шведов, калмыки и большая часть украинцев - за русских. В результате в тылу русской армии шла сплошная побиваловка. Это отвлекало.

Почему-то не можем без крайностей. Или Россия ВСЕГДА "давила числом" - или воевала в меньшинстве. А не было никакго ВСЕГДА Бывали войны с численным перевесом и с численным меньшинством. В Северной войне (как раз после Нарвы) Петр отдал генералам однозначный приказ: вступать в сражение со шведами, только имея крупный численный перевес, чтобы приучить армию к победам. И после Нарвы не проигрывали. И это достоинство, а не недостаток. Умение быстро вооружать и выводить в поле "большие батальоны" Наполеон считал важнейшим качеством великого полководца. То есть всем полководцам это ставилось в заслугу!

И в Семилетней войне русская армия имела численное преимущество.

Вот Фридрих Великий ВСЕГДА воевал в меньшинстве. Разница только в том, что русские в своем большинстве Фридриха били, а французы и австрийцы со своим большинством от него бегали.

Короче: когда победоносную армию не в чем обвинить, ее обвиняют:

а) в том, что "задавили числом"

б) в том, что имели слишком большие потери ("завалили трупами")

Суворов не проигрывал сражений, и оба обвинения слышал сполна. При этом оппоненты стыдливо умалчивали, что потери Суворова всегда бывали меньшими, чем потери его противника.

Даже если присчитывать к войскам Суворова австрийских союзников и брать всю численность русских и австрийских войск в Италии и Швейцарии в 1799 году более 60 тыс не получается (причем австрийцев было больше половины). Где ты 70 тыс надыбал? Суворов не мог бежать из Италии через Швейцарию от французов по той простой причине, что французы раньше уже бежали из Италии, через Швейцарию от Суворова. Типа, не было уже жабоедов в Италии, что бы бежать от них. Суворов шел на соединение с Римским-Корсаковым и Гоце (Австрия), но вот они-то и оказались разбиты в Швейцарии, до подхода Суворова, французским полководцем Массеной. Суворов разбил Массену, после чего у него (Суворова) из 20 тыс солдат с которыми он вышел из Италии осталось всего 15 тыс.

Суворов, действительно, любил на досуге подавить какой-нибудь мятеж. Например, 30 тыс поляков в крепости Прага (о которой ты не слышал) действительно вбил в землю по самые уши, - своими 30-ю тысячами (потери: у поляков 10 тыс убитыми и 13 тыс пленными у русских 3 тыс убитыми). Кстати, тогда была очень хорошая погода.

А вот уж про 1812 год никто не скажет, что русские имели численное преимущество. И количественное, и качественное преимущество армии было на стороне Наполеона.

К 1812 году, Россия превзошла Францию, - 27 млн, против 25 млн. Но в союзных Франции "двунадесяти языках" числилось еще 70 млн.

У Наполеона

кажется, был почти трехкратный перевес над противостоящими ему русскими армиями. Сражаться с ним у границы на таких условиях было бы не умно, - я так думаю. Дороги, конечно, были ужасные, но по ним двигались не только французы, но и русские. Почему бы это могло как-то изменить баланс сил? Русские оставили Москву, но победили, а французы - Париж, - и проиграли. Напомню, что численность наций была приблизительно равная, русских тогда еще было не многим больше, чем французов, а если к русским не присчитывать грузин (чья территория была отрезана другими государствами) и всяких якутов (которые не знали, что идет война с Францией), то русских оказвалось даже на 15% меньше, чем французов.

Кстати, приколись, Наполеон был очень хорошего мнения о смоленской дороге, - объективно, она была ужасна, но, по сравнению с другими дорогами, которые он видел, - высший класс. На что, на что, а на дороги французы не жаловались. Климат так же привел их в восторг, - "Осень здесь мягкая, как в Фонтенбло", "Удивительно, почему под Москвой не выращивают виноград?" , "Сказками о русской зиме можно напугать только детей" - писал Наполеон 1-го ноября, - проверь. Ему повезло с погодой. Исход французов из Москвы начался после сражения под Малоярославцем 24 октября, а серьезные морозы ударили только вдогон французской армии, когда она уже драпала через Неман.

Что же касается "Генерала Мороза", который истребил французов (типа, солдаты прятались в животах павших лошадей и т. д.), - это уже потом было. Около 250 тыс. французов погибли, когда сдались в плен и топали обратно вглубь России, - вот тогда, в декабре-январе, действительно были сильные морозы. Да и кормить их дорогой ни кто не обещал.

Что же касается серьезных сражений, то чем тебе не нравятся Смоленск, Бородино, Малоярославец, Вязьма, Дорогобуж, Красное? Первые два из них французы не выиграли (по мнению Наполеона), остальные проиграли в чистую.