Когда был каменноугольный период. Каменноугольный период

Начался каменноугольный период 360 миллионов лет назад, закончился 300 миллионов лет назад. Продолжался карбон около 60 млн. лет. Именно в этот время формировались подмосковные отложения известняков, так что практически вся палеозойская фауна Московского региона относится к каменноугольному периоду.

Своим названием период обязан огромным залежам каменного угля. Уголь возникал из огромного количества погибших растений, которые накапливались и постепенно захоранивались, не успевая разлагаться. Эти растения – в первую очередь плауновидные и хвощевидные, достигали иногда 30 метров в высоту. Произошла первая дифференциация растительности на 4 фитогеографические области.

Заметно разнообразнее стали наземные позвоночные. Кроме земноводных сушу населяли парарептилии и настоящие рептилии – лепидозавры и звероящеры. В отличие от земноводных, вынужденных держаться около воды, рептилии имели кожу, способную удерживать воду, и их яйца были заключены в оболочку, препятствующую высыханию. Сушу освоили гастроподы – улитки с легочным типом дыхания.

Особый расцвет испытывали наземные членистоногие и в первую очередь насекомые – некоторые стрекозы имели размах крыльев до 1 метра. В лесах существовали гигантские метровые сколопендры, которые могли быть грозными хищниками. На Земле было тепло, в атмосфере было очень много углекислого газа, усиливавшего парниковый эффект. Видимо, кислорода тоже было больше чем сейчас, так как размеры насекомых лимитируются концентрацией кислорода в атмосфере.

Впрочем, судя по всему, тепло было не всегда и не везде. Есть данные, что в каменноугольном периоде было несколько эпох оледенения. Уровень моря часто менялся. Так среди отложений каменноугольного периода в Подмосковье есть и отложения суши с месторождениями угля, и отложения устья реки, и типично морские отложения.

В морях испытывают расцвет брахиоподы, мшанки, иглокожие – криноидеи и морские ежи, моллюски – гастроподы и головоногие – наутилоидеи. Кораллы строит рифы, а фораминиферы фузулиниды местами размножаются столь сильно, что из их раковин образуются фузулинидовые известняки.

Водные позвоночные представлены в основном акулами и лучеперыми рыбами. Многочисленные в предыдущие периоды трилобиты и прямораковинные головоногие становятся редкими, чувствуется что эти группы постепенно угасают.

Пару недель назад, возвращаясь в Москву, возле ж/д станции Фрезер была примечена небольшая куча пестрых глин и известняков. То что это именно известняки и глины (а, например, не куча битого кирпича и бетона) хорошо видно с электричке, поскольку отвал расположен вблизи путей, слева (если ехать в сторону Москвы) почти сразу как заканчивается платформа, у гаражей. Сегодня удалось повнимательнее рассмотреть сам отвал. К сожалению никаких существенных находок... >>>

Палеоклуб Целью создания клуба является желание объединить детей и их родителей, которым интересна не только окружающая нас природа, но и как выглядела жизнь многие миллионы лет назад до появления на планете человека, как она изменялась и как выглядела в различные геологические периоды. Познакомиться ближе с ископаемыми останками животных и растений, населявших нашу планету много миллионов лет назад не только через стекло витрины музея, но и подержав в руках, найденную собственноручно древность! ... >>>

Представляю вашему вниманию продолжение серии публикаций по сопутствующей растениям фауне каменноугольного леса. Надо сказать что с изучением насекомых каменноугольного периода Донбасса сложилась парадоксальная ситуация, при более чем трёх вековой истории изучения и разработки месторождений угля и других полезных ископаемых Донбасса, их практически не изучали. Были описаны единичные находки насекомых в отложениях верхов карбона в 20-е годы прошлого века и в начале 2000-х сделанные мной находки насекомых... >>>

Каменноугольный период , сокращённо карбон (С) - геологический период в верхнем палеозое и пятая снизу система палеозойской эратемы, соответствующая пятому периоду палеозойской эры геологической истории Земли. Начало 360 млн лет назад, конец 286 млн лет назад, продолжительность карбона 74 млн лет. Назван из-за масштабных процессов углеобразования в это время.

Впервые появляются очертания величайшего суперконтинента в истории Земли - Пангеи. Пангея образовалась при столкновении Лавразии (Северная Америка и Европа) с древним южным суперконтинентом Гондваной. Незадолго до столкновения Гондвана повернулась по часовой стрелке, так что её восточная часть (Индия, Австралия, Антарктида) переместилась к югу, а западная (Южная Америка и Африка) оказалась на севере. В результате поворота на востоке появился новый океан - Тетис, а на западе закрылся старый - океан Рея. В то же время океан между Балтикой и Сибирью становился все меньше; вскоре эти континенты тоже столкнулись.

Тектоника и магматизм

Основные структурные элементы земной коры на протяжении каменноугольного периода испытали существенные перестройки, вызванные проявлением герцинской складчатости. Их результатом явилось превращение значительной части |геосинклинальных областей в складчатые горные сооружения - герциниды. Первая фаза герцинского тектогенеза , проявившаяся на рубеже девона и карбона, вызвала разрастание геоантиклинальных поднятий в геосинклинальных областях. Поднятия вскоре сменились на обширных пространствах погружениями земной коры и развитием морских трансгрессий , достигших максимума в визейском веке. Более интенсивным было проявление герцинской складчатости в конце раннекаменноугольной эпохи. Эти движения происходили в ряде геосинклинальных областей, внутри которых возникли складчатые структуры герцинид. Особенно интенсивно складкообразование проявилось в Западно-Европейской геосинклинальной области и Урало-Монгольском геосинклинальном поясе. Возникшие здесь складчатые структуры в среднем карбоне вступили в орогенный этап развития. Наряду с образованием межгорных впадин формировались краевые или предгорные прогибы на границе воздымавшихся горных сооружений и платформ . Во впадинах и прогибах накапливались мощные обломочные толщи, с которыми связаны крупнейшие угольные бассейны и месторождения. В платформенных областях тектонические движения конца раннего - начало среднего карбона проявились поднятиями, вызвавшими регрессии моря. В среднем карбоне местами возникали новые трансгрессии. На рубеже средне- и поздне-каменноугольных эпох произошла новая фаза герцинской складчатости, усложнившая ранее сформировавшиеся герциниды. В позднем карбоне движения земной коры всё более дифференцировались. Наряду с преобладанием регрессий происходили ограниченные трансгрессии. В позднем карбоне продолжались складкообразовательные движения в геосинклиналях . На всём протяжении каменноугольного периода в геосинклинальных поясах проявлялся магматизм. Предполагают, что в карбоне платформы Южного полушария и экваториальной области образовали единый гигантский суперконтинент - Гондвану. В Северном полушарии допускается существование гипотетического материка Ангариды, располагавшегося на месте современной Северной Азии. Геологическое развитие земной коры в каменноугольном периоде предопределило в планетарном масштабе преобладание морских отложений в нижнем карбоне и широкое развитие континентальных фаций в средних и верхних отделах.

Флора и фауна

В каменноугольный период бурно развивается наземная древесная растительность, что впоследствии способствовало интенсивному углеобразованию. Достигли максимального расцвета некоторые группы высших споровых растений, появившиеся ещё в девоне: сигиллярии, лепидодендрон (плауновидные), каламиты (хвощевидные), ставроптерисы, различные ужовниковые (папоротниковидные), семенные хвощи, кордаиты (голосеменные). Возникшие семенные растения могли поселяться в более сухих местах обитания, так как особенности их размножения не связаны с наличием воды. Господствовали плауновидные (в частности, лепидодендроны), членистостебельные (каламиты и др.) и папоротники. Характерно широкое распространение лесных формаций. В связи с происходившим в течение каменноугольного периода усилением дифференциации климата и обособлением климатических поясов, в среднем и позднем карбоне чётко выделяются три флористические области: тропическая - Еврамерийская, северного умеренного климата - Ангарская и южного умеренного пояса - Гондванская.

Полезные ископаемые

За время каменноугольного периода сформировались месторождения разнообразных полезных ископаемых, главнейшие из которых - угли . Залежи углей карбона составляют около 25% общих мировых запасов ископаемых углей. Угольные бассейны и месторождения карбона широко представлены в Европе и Северной Америке, где сконцентрировано более 80% общих геологических запасов углей этого возраста. Основные угольные бассейны в Европейской части Pоссии - Подмосковный , на Украине - Донецкий и Львовско-Волынский. Из угольных бассейнов каменноугольного периода в Азиатской части Pоссии важнейшие Кузнецкий и Тунгусский, в Казахстане - Карагандинский и Экибастузский. Многочисленные угольные бассейны преимущественно средне- и позднекаменноугольного возраста известны в зарубежной Европе и Азии, Северной Америке и на южных континентах. С отложениями карбона связаны самые крупные в Европе бассейны: Южный Уэльс, Ланкашир, Нортумберленд, Кент в Великобритании, Астурийский в Испании, Валансьен во Франции, Льеж и Кампин в Бельгии, Нижнерейнско-Вестфальский (Рурский) в Германии, Верхнесилезский в Польше, Остравский в Чехии. Угленосность каменноугольной системы в Азии развита менее чем в Европе. Основные угольные бассейны известны на северо-востоке Китая, в Турции (Зонгулдак), Монголии, Индонезии и др. В Северной Америке с пенсильванскими толщами связано наибольшее угленакопление (Аппалачский, Иллинойсский, Пенсильванский, Мичиганский, Техасский бассейны). Из горючих ископаемых кроме углей каменноугольная система содержит залежи нефти и природного газа. В Pоссии промышленная нефтегазоносность карбона характерна для востока восточно-Европейской платформы (Волго-Уральская нефтегазоносная провинция), где залежи нефти и газа присутствуют в нижних и средних отделах. Нефтегазоносны каменноугольные отложения и в Днепрово-Донецкой впадине. Здесь залежи нефти и газа приурочены к визейским, серпуховским и башкирским отложениям, а в верхах верхнего карбона залегают основные запасы газа. Крупные нефтяные и газовые месторождения миссисипского (раннекаменноугольного) возраста известны в центральных и восточных штатах США (Мидконтинент). Отложениям каменноугольной системы подчинены многочисленные месторождения различных руд осадочного и магматогенного происхождения. Из осадочных руд - бурые железняки (Восточно-Европейская платформа , Урал), бокситы (Подмосковный бассейн, Средняя Азия). С отложениями каменноугольной системы местами связаны залежи огнеупорных глин; с интрузиями - крупнейшие (ныне в основном выработанные) месторождения железных руд на Урале и менее богатые в Саяно-Алтайской и других складчатых областях, а также месторождения руд полиметаллов. Каменноугольные известняки повсеместно используются как цементное сырьё, строительный и облицовочный камень и т.д.

От 360 до 286 млн лет назад.

В начале каменноугольного периода (карбона) большая часть земной суши была собрана в два огромных сверхматерика: Лавразию на севере и Гондвану на юге. На протяжении позднего карбона оба сверхматерика неуклонно сближались друг с другом. Это движение вытолкнуло кверху новые горные цепи, образовавшиеся по краям плит земной коры, а кромки материков были буквально затоплены потоками лавы, извергавшейся из недр Земли. Климат заметно охладился, и, пока Гондвана "переплывала" через Южный полюс, планета пережила по меньшей мере две эпохи оледенения.

В раннем карбоне климат на большей части поверхности земной суши был почти тропическим. Громадные площади оказались заняты мелководными прибрежными морями, причем море постоянно заливало низменные береговые равнины, образуя там обширные болота. В этом теплом и влажном климате широко распространились девственные леса из гигантских древовидных папоротников и ранних семенных растений. Они выделяли массу кислорода, и к концу карбона содержание кислорода в атмосфере Земли почти достигло современного уровня.

Некоторые деревья, произраставшие н этих лесах, достигали 45 м в высоту. Растительная масса увеличивалась столь быстро, что беспозвоночные животные, обитавшие в почве, просто не успевали вовремя поедать и разлагать мертвый растительный материал, и в результате его становилось все больше и больше. Во влажном климате каменноугольного периода из этого материала сформировались толстые залежи торфа. В болотах торф быстро уходил под воду и оказывался погребенным под слоем осадков. Со временем эти осадочные слои превращались в угленосные тол-

щи залежи осадочных пород, прослоенные каменным углем, сформировавшимся из окаменевших останков растений в торфе.

Реконструкция каменноугольного болота. Здесь произрастает множество больших деревьев, в том числе сигиллярии (1) и гигантские плауны (2), а также густые заросли каламитов (3) и хвощей (4), идеальная среда обитания для ранних земноводных вроде ихтиостеги (5) и кринодона (6). Кругом кишат членистоногие: тараканы (7) и пауки (8) снуют в подлеске, а воздух над ними бороздят гигантские стрекозы меганевры (9) с почти метровым размахом крыльев. Из-за быстрого роста таких лесов накапливалось множество мертвых листьев и древесины, которые погружались на дно болот прежде, чем успевали разложиться, и со временем превращались в торф, а затем и в уголь.

Насекомые повсюду

В то время растения были не единственными живыми организмами, осваивавшими сушу. Членистоногие также вышли из воды и дали начало новой группе артро-нод, оказавшейся чрезвычайно жизнеспособной, насекомым. С момента самого первого выхода насекомых на сцену жизни началось их триумфальное шествие но

планете. Сегодня на Земле насчитывается по меньшей мере миллион известных науке видов насекомых, и, по некоторым оценкам, еще около 30 млн видов ученым предстоит открыть. Воистину наше время можно было бы назвать эпохой насекомых.

Насекомые очень маленькие и могут обитать и прятаться в местах, недоступных для животных и птиц. Тела насекомых устроены так, что они легко осваивают любые способы передвижения - плавание, ползание, бег, прыжки, полет. Их твердый наружный скелет - кутикула (состоящий из особого вещества - хитина)-

переходит в ротовую часть, способную пережевывать жесткие листья, высасывать растительные соки, а также пронзать кожу животных или кусать добычу.

КАК ОБРАЗУЕТСЯ КАМЕННЫЙ УГОЛЬ.

1. Каменноугольные леса росли настолько быстро и буйно, что все мертвые листья, ветви и стволы деревьев, скапливавшиеся на земле, просто не успевали сгнить. В таких "каменноугольных болотах" слои отмерших останков растений образовывали залежи пропитанного водой торфа, который затем спрессовывался и превращался в каменный уголь.

2. Море наступает на сушу, образуя на ней отложения из останков морских организмов и слоев ила, которые впоследствии превращаются в глинистые сланцы.

3. Море отступает, и реки наносят поверх сланцев песок, из которого формируются песчаники.

4. Местность становится более заболоченной, и сверху откладывается ил, пригодный для образования глинистого песчаника.

5. Лес вновь вырастает, образуя новый угольный пласт. Подобное чередование слоев угля, глинистого сланца и песчаника именуется угленосной толщей

Великие каменноугольные леса

Среди пышной растительности лесов карбона преобладали громадные древовидные папоротники высотой до 45м, с листьями длиннее метра. Кроме них, там росли гигантские хвощи, плауны и недавно возникшие семеноносные растения. У деревьев была крайне неглубокая корневая система, зачастую ветвившаяся над поверхностью

почвы, и росли они очень близко друг к другу. Вероятно, все вокруг было завалено стволами упавших деревьев и кучами мертвых веток и листьев. В этих непроходимых джунглях растения разрастались настолько быстро, что так называемые аммонификаторы (бактерии и грибы) просто не поспевали вызывать гниение органических останков в лесной почве.

В таком лесу было очень тепло и влажно, а воздух постоянно насыщен водяными парами. Множество заводей и болот представляло собой идеальные нерестилища для бесчисленных насекомых и ранних земноводных. Воздух был наполнен жужжанием и стрекотом насекомых - тараканов, кузнечиков и гигантских стрекоз с размахом крыльев почти в метр, а подлесок кишел чешуйницами, термитами и жуками. Уже появились первые пауки, по лесной подстилке сновали многочисленные многоножки и скорпионы.

Фрагмент окаменевшего папоротника алетоптериса из угленосной толщи. Папоротники процветали в сырых и влажных каменноугольных лесах, однако они оказались плохо приспособленными к более засушливому климату, сформировавшемуся в пермский период. Прорастая, споры папоротника образуют тонкую хрупкую пластинку из клеток - проталлий, в котором со временем вырабатываются мужские и женские органы размножения. Проталлий крайне чувствителен к влаге и быстро высыхает. Более того, мужские половые клетки, сперматозоиды, выделяемые проталлием, могут добраться до женской яйцеклетки только по водяной пленке. Все это мешает распространению папоротников, заставляя их придерживаться влажной среды обитания, где они встречаются и по сей день

Растения каменноугольных болот

Растительный мир этих громадных лесов показался бы нам очень странным.

Древние плауновидные растения, родственники современных плаунов, выглядели как настоящие деревья - высотой 45 м. Высоты до 20 м достигали верхушки гигантских хвощей, странных растений с кольцами узких листьев, растущих прямо из толстых членистых стеблей. Были там и папоротники размером с хорошее дерево.

Эти древние папоротники, подобно их ныне здравствующим потомкам, могли существовать только во влажной местности. Размножаются папоротники, вырабатывая сотни крохотных спор в твердой оболочке, которые затем разносятся воздушными потоками. Но прежде чем из этих спор разовьются новые папоротники, должно произойти нечто особое. Сперва из спор вырастают крохотные хрупкие гаме-тофиты (растения так называемого полового поколения). Они, в свою очередь, производят на свет маленькие чашечки, содержащие мужские и женские половые клетки (сперматозоиды и яйцеклетки). Чтобы подплыть к яйцеклетке и оплодотворить ее, сперматозоиды нуждаются в водяной пленке. И лишь затем из оплодотворенной яйцеклетки может развиться новый папоротник, так называемый спорофит (бесполое поколение жизненного цикла растения).

Меганевры были крупнейшими из когда-либо обитавших на Земле стрекоз. Насыщенные влагой каменноугольные леса и болота давали приют множеству более мелких летающих насекомых, служивших им легкой добычей. Громадные составные глаза стрекоз дают им почти круговой обзор, позволяя улавливать малейшее движение потенциальной жертвы. Прекрасно приспособленные к воздушной охоте, стрекозы за минувшие сотни миллионов лет претерпели весьма незначительные изменения.

Семенные растения

Хрупкие гаметофиты могут выжить лишь в очень влажных местах. Однако к концу девонского периода появились семенные папоротники - группа растений, сумевшая преодолеть этот недостаток. Семенные папоротники во многом походили па современные саговники или циатеи и точно так же размножались. Их женские споры оставались на породивших их растениях, и там из них образовывались маленькие колбообразные структуры (архе-гонии), содержащие яйцеклетки. Вместо плавающих сперматозоидов семенные папоротники вырабатывали пыльцу, разносившуюся воздушными потоками. Эти пыльцевые зерна прорастали в женские споры и выпускали в них мужские половые клетки, которые затем оплодотворяли яйцеклетку. Теперь растения наконец-то могли освоить и оолсе засушливые области материков.

Оплодотворенная яйцеклетка развивалась внутри чашеобразной структуры, так называемой семяпочки, которая затем превращалась в семя. В семени содержались запасы питательных веществ, и зародыш мог быстро прорасти.

У некоторых растений имелись громадные шишки длиной до 70 см, в которых содержались женские споры и формировались семена. Теперь растения могли больше не зависеть от воды, по которой прежде мужские половые клетки (гаметы) должны были добираться до яйцеклеток, и крайне уязвимая гаметофитная стадия была исключена из их жизненного цикла.

Теплые болота позднего карбона изобиловали насекомыми и земноводными. Среди деревьев порхали бабочки (1), гигантские летучие тараканы (2), стрекозы (3) и поденки (4). В гниющей растительности пировали гигантские двупарноногие многоножки (5). На лесной подстилке охотились губоногие многоножки (6). Эогиринус (7)- крупное, до 4,5 м длиной, земноводное, - возможно, охотился на манер аллигатора. А 15-сантиметровый микробрахий (8) питался мельчайшим животным планктоном. У бранхиозавра (9), похожего на головастика, были жабры. Урокордилус (10), зауроплевра (1 1) и сцинкозавр (12) больше напоминали тритонов, а вот безногая долихосома (13) сильно смахивала на змею.

Время земноводных

Выпученные глаза и ноздри первых земноводных располагались на самой макушке широкой и плоской головы. Такая "конструкция" оказывалась весьма полезной при плавании по водной поверхности. Некоторые из земноводных, возможно, подкарауливали добычу, наполовину погрузившись в воду - на манер нынешних крокодилов. Возможно, они походили на гигантских саламандр. Это были грозные хищники с твердыми и острыми зубами, которыми они хватали свою жертву. Большое количество их зубов сохранилось в виде окаменелостей.

Эволюция вскоре породила множество разнообразных форм земноводных. Некоторые из них достигали 8 м в длину. Более крупные по-прежнему охотились в воде, а их мелких собратьев (микрозав-ров) привлекало изобилие насекомых на суше.

Были земноводные с крошечными ногами или вовсе без ног, что-то вроде змей, но без чешуи. Возможно, они всю жизнь проводили, зарывшись в ил. Микрозавры походили скорее на небольших ящериц с короткими зубами, которыми они раскалывали покровы насекомых.

Эмбрион нильского крокодила внутри яйца. Подобные яйца, устойчивые к высыханию, предохраняют зародыша от толчков и содержат в желтке достаточно пищи. Эти свойства яйца позволили рептилиям стать абсолютно независимыми от воды.

Первые рептилии

К концу каменноугольного периода в необозримых лесах появилась новая группа четвероногих животных. В основном они были невелики и во многом походили на современных ящериц, что неудивительно: ведь это были первые па Земле пресмыкающиеся (рептилии). Их кожа, более влагонепроницаемая, чем у земноводных, давала им возможность всю свою жизнь проводить вне воды. Корма для них имелось предостаточно: черви, многоножки и насекомые пребывали в их полном распоряжении. Л спустя сравнительно короткое время появились и более крупные рептилии, которые стали поедать своих меньших сородичей.

У каждого собственный пруд

Необходимость возвращаться в воду для размножения у рептилий отпала. Вместо того чтобы метать мягкие икринки, из которых вылуплялись плавающие головастики, эти животные начали откладывать яйца в жесткой кожистой оболочке. Вылупившиеся из них детеныши являли собой точные миниатюрные копии своих родителей. Внутри каждого яйца имелся маленький мешочек, наполненный водой, где размещался сам зародыш, еще один мешочек-с желтком, которым он питался, и, наконец, третий мешочек, где накапливались испражнения. Этот амортизирующий слой жидкости предохранял также зародыша от ударов и повреждений. В желтке содержалось много питательных веществ, и к тому времени, когда детеныш вылуплялся, ему уже не требовался водоем (вместо мешочка) для дозревания: он был уже достаточно взрослым, чтобы самому добывать себе пищу в лесу.

ром. Если подвигать ими вверх-вниз, можно было согреться еще быстрее - скажем, как мы с вами согреваемся при беге на месте. Эти "закрылки" делались все крупнее и крупнее, и насекомое стало использовать их для планирования с дерева на дерево, возможно, спасаясь от хищников, например пауков.

ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ

Насекомые карбона были первыми существами, поднявшимися в воздух, причем сделали они это на 150 млн лет раньше птиц. Первопроходцами стали стрекозы. Вскоре они превратились в "королей воздуха" каменноугольных болот. Размах крыльев некоторых стрекоз достигал почти метра. Затем их примеру последовали бабочки, мотыльки, жуки и кузнечики. Но как же все это начиналось?

Во влажных уголках вашей кухни или ванной вы, возможно, замечали маленьких насекомых - их называют чешуй-ницами (справа). Существует разновидность чешуйниц, из тел которых высовывается пара крохотных пластинок, напоминающих закрылки. Возможно, какое-то похожее насекомое и стало предком всех летающих насекомых. Может, оно расправляло эти пластинки на солнце, чтобы побыстрее согреться ранним утром.

Каменноугольный период

Принято считать, что основные залежи ископаемого каменного угля сформировались преимущественно в отдельный период времени, когда на Земле сложились наиболее благоприятные для этого условия. По связи этого периода с углем он и получил свое название каменноугольного периода, или карбона (от англ. «Carbon» – «уголь»).

По климату и условиям на планете в этот период написано немало самых разных книг. И далее кратко изложена некая «усредненная и упрощенная выборка» из этих книг, дабы у читателя была перед глазами общая картинка того, как ныне представляется мир каменноугольного периода подавляющему большинству геологов, палеонтологов, палеоботаников, палеоклиматологов и представителям других наук, занимающихся прошлым нашей планеты.

Помимо данных о собственно Каменноугольном периоде в представляемой далее картинке приведена самая общая информация как о конце предшествующего девонского периода, так и о начале следующего за карбоном пермского периода. Это позволит более отчетливо представить себе особенности каменноугольного периода и пригодится нам в дальнейшем.

Климат девона, как показывают сохранившиеся с тех пор массы характерного красного песчаника, богатого окисью железа, на значительных протяжениях суши был преимущественно сухим и континентальным (хотя это и не исключает одновременного существования и приморских районов с влажным климатом). И.Вальтер обозначил область девонских отложений Европы весьма показательными словами – «древний красный материк». Действительно, яркие красные конгломераты и песчаники, мощностью до 5000 метров – характерная особенность девона. Близ Санк-Петербурга их можно наблюдать, например, по берегам реки Оредеж.

Рис. 113. Берег реки Ородеж

С окончанием девона и началом карбона характер осадков сильно меняется, что указывает, по мнению ученых, на значительное изменение климатических и геологических условий.

В Америке ранний этап каменноугольного периода, который раньше называли миссисипским по мощной толще известняков, сформировавшейся в пределах современной долины реки Миссисипи, характеризуется морскими обстановками.

В Европе на протяжении всего каменноугольного периода территории Англии, Бельгии и северной Франции были также большей частью затоплены морем, в котором сформировались мощные горизонты известняков. Затоплялись также некоторые районы южной Европы и южной Азии, где отложились мощные слои глинистых сланцев и песчаников. Некоторые из этих горизонтов имеют континентальное происхождение и содержат много ископаемых остатков наземных растений, а также вмещают угленосные пласты.

В середине и конце этого периода во внутренних районах Северной Америки (так же, как в Западной Европе) преобладали низменности. Здесь мелководные моря периодически уступали место болотам, в которых, как считается, накапливались мощные торфяные залежи, впоследствии трансформировавшиеся в крупные угольные бассейны, которые простираются от Пенсильвании до восточного Канзаса.

Рис. 114. Современные залежи торфа

В бесчисленных лагунах, дельтах рек и топях воцарилась буйная тепло- и влаголюбивая флора. В местах ее массового развития скапливались колоссальные количества торфообразного растительного вещества, и, со временем, под действием химических процессов, они преобразовывались в обширные залежи каменного угля.

В пластах угля часто встречаются (как считают геологи и палеоботаники) «прекрасно сохранившиеся остатки растений, свидетельствующие о том», что в ходе каменноугольного периода на Земле появилось много новых групп флоры.

«Большое распространение получили в это время птеридоспермиды, или семенные папоротники, которые, в отличие от папоротников обыкновенных, размножаются не спорами, а семенами. Они представляют собой промежуточный этап эволюции между папоротниками и цикадовыми – растениями, похожими на современные пальмы, – с которыми птеридоспермиды находятся в тесном родстве. Новые группы растений появлялись в течение всего каменноугольного периода, в том числе такие прогрессивные формы, как кордаитовые и хвойные. Вымершие кордаитовые были, как правило, крупными деревьями с листьями длиной до 1 метра. Представители этой группы активно участвовали в образовании местонахождений каменного угля. Хвойные в то время только лишь начинали развиваться, и поэтому были еще не столь разнообразны».

Одними из наиболее распространенных растений карбона были гигантские древовидные плауны и хвощи. Из числа первых наиболее известны лепидодендроны – гиганты высотой в 30 метров, и сигиллярии, имевшие немногим более 25 метров. Стволы этих плаунов разделялись у вершины на ветви, каждая из которых заканчивалась кроной из узких и длинных листьев. Среди гигантских плауновидных были также каламитовые – высокие древовидные растения, листья которых были разделены на нитевидные сегменты; они произрастали на болотах и в других влажных местах, будучи, как и другие плауны, привязанными к воде.

Но самыми замечательными и причудливыми растениями карбоновых лесов были папоротники. Остатки их листьев и стволов можно найти в любой крупной палеонтологической коллекции. Особенно поразительный облик имели древовидные папоротники, достигавшие от 10 до 15 метров в высоту, их тонкий стебель венчала крона из сложно расчлененных листьев ярко-зеленого цвета.

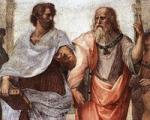

На Рис. 115 представлена реконструкция лесного ландшафта карбона. Слева на переднем плане каламиты, за ними – сигиллярии, правее на переднем плане – семенной папоротник, вдали в центре – древовидный папоротник, справа – лепидодендроны и кордаиты.

Рис. 115. Лесной ландшафт Карбона (по З.Буриану)

Поскольку нижнекаменноугольные формации мало представлены в Африке, Австралии и Южной Америке, предполагается, что эти территории находились преимущественно в субаэральных условиях (условиях, приближенных к обычным для суши). Кроме того, имеются свидетельства широкого распространения там материкового оледенения…

В конце каменноугольного периода в Европе широко проявилось горообразование. Цепи гор простирались от южной Ирландии через южную Англию и северную Францию в южную Германию. В Северной Америке локальные поднятия происходили в конце миссисипского периода. Эти тектонические движения сопровождались морской регрессией (понижением уровня моря), развитию которой способствовали также оледенения южных материков.

В позднекаменноугольное время на материках Южного полушария распространилось покровное оледенение. В Южной Америке в результате морской трансгрессии (повышения уровня моря и наступления его на сушу), проникавшей с запада, была затоплена б?льшая часть территории современных Боливии и Перу.

Растительный мир пермского периода был такой же, как и во второй половине каменноугольного. Однако растения имели меньшие размеры и не были так многочисленны. Это указывает на то, что климат пермского периода стал холоднее и суше.

По Вальтону, великое оледенение гор южного полушария можно считать установленным для верхнего карбона и предпермского времени. Позднее снижение горных стран дает все возрастающее развитие засушливым климатам. Соответственно этому развиваются пестроцветные и красноцветные толщи. Можно сказать, что возник новый «красный материк».

В целом: согласно «общепринятой» картине, в каменноугольный период мы имеем буквально мощнейший всплеск развития растительной жизни , который с его окончанием сошел на нет. Этот всплеск развития растительности, как считается, и послужил основой для залежей углеродистых полезных ископаемых (в том числе, как полагали, и нефти).

Процесс же образования этих ископаемых чаще всего описывается так:

«Каменноугольной эта система называется потому, что среди ее слоев проходят наиболее мощные прослойки каменного угля, какие известны на Земле. Пласты каменного угля произошли благодаря обугливанию остатков растений , целыми массами погребенных в наносах. В одних случаях материалом для образования углей служили скопления водорослей , в других – скопления спор или иных мелких частей растений , в третьих – стволы, ветви и листья крупных растений ».

С течением времени в подобных органических останках, как полагают, ткани растений медленно теряют часть составляющих их соединений, выделяемых в газообразном состоянии, часть же, и особенно углерод, прессуются тяжестью навалившихся на них осадков и превращаются в каменный уголь.

По мнению сторонников данного процесса образования полезных ископаемых, Таблица 4 (из работы Ю.Пиа) показывает химическую сторону процесса. В этой таблице торф представляет собою наиболее слабую стадию обугливания, антрацит – крайнюю. В торфе почти вся его масса состоит из легко распознаваемых, с помощью микроскопа, частей растений, в антраците их почти нет. Из таблички следует, что процент углерода по мере обугливания все возрастает, процент же кислорода и азота падает.

кислород

Древесина

Бурый уголь

Каменный уголь

Антрацит

(лишь следы)

Табл. 4. Среднее содержание химических элементов (в процентах) в полезных ископаемых (Ю.Пиа)

Сначала торф превращается в бурый уголь, затем в каменный уголь и наконец в антрацит. Происходит все это при высоких температурах.

«Антрациты – угли, которые изменены действием жара. Куски антрацита переполнены массою мелких пор, образованных пузырьками газа, выделявшегося при действии жара за счет водорода и кислорода, содержавшихся в угле. Источником жара, как полагают, могло быть соседство с извержениями базальтовых лав по трещинам земной коры».

Как считается, под давлением наслоений осадков толщиной в 1 километр из 20-метрового слоя торфа получается пласт бурого угля толщиной 4 метра. Если глубина погребения растительного материала достигает 3 километров, то такой же слой торфа превратится в пласт каменного угля толщиной 2 метра. На большей глубине, порядка 6 километров, и при более высокой температуре 20-метровый слой торфа становится пластом антрацита толщиной в 1,5 метра.

В заключение отметим, что в целом ряде источников цепочку «торф – бурый уголь – каменный уголь – антрацит» дополняют графитом и даже алмазом, получая в итоге цепь преобразований: «торф – бурый уголь – каменный уголь – антрацит – графит – алмаз»…

Огромное количество углей, которые вот уже более столетия питают мировую индустрию, по «общепринятому» мнению, указывает на громадную протяженность болотистых лесов каменноугольной эпохи. Для их образования потребовалась масса углерода, извлеченного лесными растениями из углекислоты воздуха. Воздух потерял эту углекислоту и получил взамен соответствующее количество кислорода.

Аррениус полагал, что вся масса атмосферного кислорода, определенная в 1216 миллионов тонн, приблизительно соответствует тому количеству углекислоты, углерод которой законсервирован в земной коре в виде каменного угля. А в 1856 году Кене даже утверждал, что весь кислород воздуха образовался таким образом. Но его точка зрения была отвергнута, так как животный мир появился на Земле в архейскую эру, задолго до каменноугольной, а животные (с привычной нам биохимией) не могут существовать без достаточного содержания кислорода как в воздухе, так и в воде, где они обитают.

«Вернее предположить, что работа растений по разложению углекислоты и освобождению кислорода началась с самого момента их появления на Земле, то есть с начала архейской эры, на что указывают и скопления графита , которые могли получиться, как конечный продукт обугливания растительных остатков под большим давлением ».

Если особо не присматриваться, то в вышеизложенном варианте картинка выглядит почти безупречной.

Но так уж часто бывает с «общепризнанными» теориями, что для «массового потребления» выдается идеализированный вариант, в который никоим образом не попадают имеющиеся несостыковки этой теории с эмпирическими данными. Так же как и не попадают логические противоречия одной части идеализированной картинки с другими частями этой же картинки…

Однако – раз уж мы имеем некую альтернативу в виде потенциальной возможности небиологического происхождения углеводородных полезных ископаемых – важна не «причесанность» описания «общепринятой» версии, а то, насколько эта версия корректно и адекватно описывает реальную действительность. И поэтому нас будет интересовать в первую очередь как раз не идеализированный вариант, а наоборот – его недостатки. А посему посмотрим на рисуемую картинку с позиций скептиков… Ведь для объективности нужно рассматривать теорию с разных сторон.

Не так ли?..

Из книги Числовой код рождения и его влияние на судьбу. Как просчитать удачу автора Михеева Ирина ФирсовнаПереходный период Нам с вами повезло жить в великое энергоемкое время, в период стыковки двух эпох. Как мы говорили выше, каждому человеку, родившемуся в это столетие, с 1950 по 2050 год, доводится ощущать на себе воздействие двух эпохальных систем. Ощущают это на себе и люди,

Из книги Откровения Ангелов-Хранителей. Любовь и жизнь автора Гарифзянов Ренат ИльдаровичПериод беременности Наиболее ответственный период в жизни каждого человека – это самые первые месяцы беременности, когда душа только готовится прийти в этот мир. В это время начинает формироваться энергетическая оболочка человека, в нее закладывается программа его

Из книги Внутренние пути во Вселенную. Путешествия в другие миры с помощью психоделических препаратов и духов. автора Страссман РикПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ Кроме химических и фармакологических свойств психоделиков следует охарактеризовать, как быстро начинают проявляться и как долго длятся эффекты от их воздействия. При внутривенном введении ДМТ или его курении воздействие начинается в течение

Из книги Жизнь души в теле автораВосстановительный период Вселенная справедлива и наполнена любовью и состраданием. Возвращающиеся из тела души получают поддержку и помощь наверху, как бы они не завершили свой земной путь.Успешно решив все свои задачи, душа возвращается в Дом душ, наполненная новой

Из книги Взгляд на жизнь с другой стороны автора Борисов Дан8. Переходный период Начиная с пятого класса, к каждому предмету приложили отдельного учителя. Я не хочу говорить о самих предметах, потому что уверен в их бесполезности и ненужности для детей(процентов на девяносто от общего объема). Главным в школе мне видится духовное

Из книги Пророчества майя: 2012 автора Попов АлександрКлассический период За очень короткий по историческим меркам срок, примерно на протяжении шести веков, с IV по X век н. э., народы майя, в особенности те, что жили в центральной области, достигли невиданных интеллектуальных и художественных высот. Причем в это время подобных

Из книги Письма живого усопшего автора Баркер ЭльзаПисьмо 25 Восстановительный период 1 февраля 1918 г. Я несколько раз заглядывал к вам в течение последних нескольких недель. Рад, что вам выпала, наконец, возможность отдохнуть.Слишком амбициозные и энергичные люди обычно недооценивают пользу подобного пассивного отдыха.

автора Окава Рюхо1. Период материализма В этой главе я хотел бы рассмотреть понятие Истины с точки зрения идеологии. В своей книге «Открытое общество и его враги» (1945) философ сэр Карл Раймунд Поппер (1902–1994) неоднократно ссылается «на ограниченность Платона», и я хотел бы объяснить, что он

Из книги Золотые законы. История воплощения глазами вечного Будды автора Окава Рюхо3. Период Химико Тот факт, что первой правительницей Японии суждено было стать такой духовно развитой женщине, как Аматэрасу-О-Миками, оказывал существенное влияние на народ страны в течение длительного времени. Особенно производили впечатление такие ее женские

Из книги В ожидании чуда. Дети и родители автора Шереметева Галина БорисовнаВнутриутробный период С момента зачатия Обучение ребенка начинается с момента зачатия. Все взаимоотношения, которые проявляются в это время между матерью и окружающим миром, закладывают определенные стереотипы поведения ребенка. Так, например, если мама боится

Из книги Терапия Ошо. 21 рассказ от известных целителей о том, как просветленный мистик вдохновил их работу автора Либермайстер Свагито Р.Внутриутробный период В утробе ребенок чувствует себя одним целым с матерью. Первоначально он плавает в теплой амниотической жидкости, солевом растворе, подобном морской воде, который дает этому новому существу ощущение океанического слияния и чувство безопасности.За

Из книги Бог в поисках человека автора Кнох Венделина) Святоотеческий период На святоотеческий период приходятся решающие разъяснения, касающиеся писания и Божественного вдохновения. Поскольку только действие Св. Духа удостоверяет как боговдохновенные и квалифицирует их, тем самым, как Божественное откровение,

автора Лайтман Михаэль2.4. Период Авраама Авраам жил в сеннаарском городе Ур Халдейский. Каждый город в Месопотамии с окружающей его маленькой областью был фактически независимым и имел собственных местных богов, которые считались его покровителями и истинными хозяевами. Боги обитали в храмах

Из книги Каббала. Высший мир. Начало пути автора Лайтман Михаэль2.5.Период рабства Именно при жизни Авраама, во времена строительства Вавилонской башни, в истории человечества начинается период рабства. К этому приводит скачкообразный рост эгоизма, когда в большей части человечества малхут подавляет бину, и лишь в малой его части бина

автора Гуэрра Дороти Из книги Йога для беременных автора Гуэрра ДоротиВ каменноугольный период (другое название - карбон) большая часть суши представляла собой два огромных материка: Гондвану и Лавразию. В раннем периоде климат практически везде был тропическим или субтропическим. Огромные площади были заняты мелководными морями. Обширные низменные береговые равнины постоянно заливало и там образовывались болота.

В этом влажном и жарком климате быстро распространялись деревья из древовидных папоротников. Такие леса начали выделять массу кислорода, и вскоре содержание этого газа в атмосфере достигло сегодняшнего уровня. Некоторые деревья достигали в высоту сорока пяти метров. Растения устремлялись ввысь так быстро, что которые обитали в почве, не успевали вовремя поедать и затем разлагать их. В результате растительности становилось все больше и больше.

Именно в каменноугольный период начинают формироваться торфяные залежи. В болотах они быстро уходили под воду, образовывая основные каменноугольные месторождения. Благодаря карбону люди могут добывать уголь и производить из него различные вещества (например, каменноугольная смола).

В каменноугольном болоте находились густейшие заросли хвощей и каламитов, большое количество огромных деревьев (плауны и сигиллярии в том числе). Такие условия были идеальной средой для обитания первых земноводных - кринодона и ихтиостеги, для членистоногих (пауки, тараканы, стрекозы меганевры).

В то время сушу осваивали не только растения, но и другие организмы. Прежде всего, это вышедшие из воды членистоногие, которые впоследствии дали начало группе насекомых. С того момента и началось их шествие по планете. Сейчас насчитывается около миллиона видов, известных современной науке. По некоторым оценкам, около тридцати миллионов ученым еще предстоит открыть.

Флора и фауна карбона

В каменноугольный период происходит образование который образовывался из-за того, что упавшие деревья не успевали разложиться и уходили под воду. Там они превращались в торф и уголь. Среди растительности в то время преобладали папоротники высотой до сорока пяти метров, с листьями длиной более метра. Кроме деревьев росли огромные плауны и хвощи. У деревьев была очень неглубокая корневая система. По этой причине все вокруг было завалено их стволами. В таком лесу было влажно и тепло. Папоротники достигали высоты современного дерева. Они могли существовать только во влажной среде. В каменноугольный период появляются первые семенные растения.

Множество болот и заводей стали идеальными нерестилищами для ранних земноводных и бесчисленных насекомых. Появились первые пауки. Среди высоких деревьев летали огромные бабочки, летучие тараканы, поденки и стрекозы. В медленно гниющей растительности жили гигантские многоножки (губоногие и двупарноногие). Глаза земноводных были выпученными и располагались на макушке плоской и широкой головы. Это помогало членистоногому поймать пищу. Вскоре эволюция породила гигантских земноводных (до восьми метров в длину), а также созданий без ног, напоминающих современных змей. Крупные организмы предпочитали по-прежнему охотиться в воде, а мелкие их собратья постепенно переселялись на сушу.

Появляются первые пресмыкающиеся - микрозавры, которые были похожи на мелких ящериц с короткими и острыми зубами, которыми они ломали твердые покровы насекомых. Их кожа была более влагопроницаемая и давала им возможность проводить свою жизнь вне водоемов. Да и корма для них было более чем достаточно: многоножки, черви и многочисленные насекомые. У рептилий постепенно отпадает надобность возвращаться в воду, чтобы отложить икринки. Они начали откладывать яйца в кожистой оболочке. Детеныши представляли собой маленькие копии своих родителей.